1793年1月21日的巴黎协和广场,一个行将被处死的女囚,在走上断头台时不小心踩到了刽子手的脚,她下意识地说:“对不起,先生。”而她的丈夫路易十六,此刻正面对杀气腾腾的刽子手,坦然地留下遗言:“我清白死去。我原谅我的敌人,但愿我的血能平息上帝的怒火。”两个世纪之后,时任法国总统的密特朗在纪念法国大革命200周年的庆典上真诚地表示:“路易十六是个好人,把他处死是件悲剧……”

1910 年10月28日,83岁高龄的列夫托尔斯泰,为了救赎备受煎熬的灵魂,决意把所有的家产分给穷人,随后他离开自己辽阔的庄园出走了,带着聂赫留朵夫式的忏悔,最终像流浪汉一样死在一个荒芜的小车站……奥地利著名作家茨威格感慨道:“这种没有光彩的卑微的最后命运无损他的伟大……如果他不是为我们这些人去承受苦难,那么列夫·托尔斯泰就不可能像今天这样属于全人类……”

以上两个故事的主人公命运不同,却有一个共同的名字:贵族。

中国的新贵阶层不配“贵族”称号?

去年,一篇署名“维杰”的文章《我们消灭了贵族,剩下了流氓》的网文在微信朋友圈流传。一些关心公共事务的精英人士对此尤其关心,该文在礼赞贵族及贵族精神的高贵之后,痛惜新中国在20世纪消灭了贵族精神,并呼唤恢复贵族精神。事实果真是这样吗?

与西方各国不同的是,中国历史上很早就已经没有了西方传统意义的贵族。宋朝之后,中国用科举制度选士消灭掉了所有的血缘门阀存在的可能,在世界各国之先消灭了贵族阶级。但是我们仍然有某种意义的非血缘关系贵族,这就是过去的士族,读书人的士族和殷实的商人士族在很长一段时间得以传承下来。

当阶级差异存在的时候,统治阶级常常试图证明自己和被统治阶级之间的差异是合理且应该维持的,这些统治阶级的贵族在塑造和捍卫自身的阶级荣誉时,所秉承的原则、所奉行的礼仪、所作出的奉献,后来被统称为骑士精神或贵族精神。

贵族精神是具有丰富人文内涵的一种特指。首先它是一种价值观念。贵族在这里不仅意味着一种地位和头衔,也意味着社会行为准则和价值标准。

贵族精神的第一种表现形式是荣誉至上,忠诚守信,英勇无畏,勇敢尚武、尊重女性的骑士精神。它是以个人身份的优越感为基础的道德与人格精神的表现。

骑士(Knight)一词源于欧洲,最早是一种贵族封号,由于骑士拥有谦卑,荣誉,勇敢,忠诚,牺牲,公正,怜悯,精神等美德,成为一种贵族的象征。骑士以自己的阶级为荣,讲究身份,注重荣誉和由其而来的道德和个人修养,在古代欧洲的骑士精神中,胸怀是其他如勇气、责任、信仰等要素中最显男人气概的一部分,最能体现骑士的美德。胸怀大抵有两层意思,一是胸襟抱负,忠诚勇敢富于牺牲精神,是达到荣誉的必经之路;二是胸怀宽广,崇尚精神行事公正,谦卑而具怜悯心,等等,无一不通过宽广的胸怀得到彰显。古代欧洲的骑士,在战场上尊重对手的公平竞争的品质,在社会生活中尊重妇女的浪漫气质,使骑士精神不仅在古代欧洲大受欢迎,而且在现代也是一种褒义的富于理想主义的词语,由此发展而来“绅士精神”,也成为现代男人优秀品质的一种标准。

贵族精神的第二个特点是强烈的主人意识和社会责任感。德兰修女(Blessed Teresa of Calcutta)出身富裕家庭,曾任修道院院长,而她赤脚走进印度社会的底层,一生都致力于拯救那些在贫穷和苦难中挣扎的加尔各答贫民,德兰修女以博爱的精神,使贫民们感受到尊重、关怀和爱,用诚恳、服务而有行动的爱,来医治人类最严重的病源:自私、贪婪、享受、冷漠、残暴、剥削等恶行;也为通往社会正义和世界和平,开辟了一条新的道路。贵族精神中社会责任感的主要构成部分恰恰就是平民意识,是“俯身而下”对弱势群体的同情和关怀。

更广为人们理解的贵族精神是一种生活方式。十月革命后流落中国的沙俄贵族,家道衰败得买不起奶油和砂糖,只能喝清咖啡、吃白面包,但餐桌上的鲜花依然芳香四溢,吃不起牛肉、鱼子酱和上等黄油,却忘不了餐桌上摆放的白色蜡烛。

近年来,贵族或者贵族精神成为一个热门话题。所谓的贵族作派,更为先富起来的群体所克绍箕裘。这些被戏称为“土豪”的富人们一拥而上,用大手笔显示有钱就是有贵族风范。澳洲打高尔夫,英国狩猎,法国酒庄品红酒,他们自得其乐的行为跟当地社会根本不搭界,完全丧失了这些贵族活动本身社交的功能,只剩下了模仿与炫耀。富裕起来的人士更希望自己的孩子有贵族风度,能传承家族的辉煌,不惜重金送其到外国私立学校接受所谓贵族式教育。

事实上,中国社会也存在一定程度的层级差异和贫富分化。当下,我们很遗憾地看到大部分富人考虑的问题是怎么样“尊贵”,大部分的媒体还在跟风“奢华”、“小资”,广告业更是将“奢侈”“帝王”挂在嘴上。我们很少看到富裕起来的精英阶层讨论为了要维持这样所谓的“奢华尊贵”,应该为国家贡献什么,为社会付出什么。如果国家有难,西方贵族的子女会去参军报国,这些所谓的“中国新生贵族”,你们会在哪里?你们的孩子会在哪里?中国的老百姓们讨厌“贵族阶层”的存在,如果很不幸的有这么一批,那么请你们在享受权益的同时,秉持着贵族精神做一点高尚的贡献。

正因为有这样的社会现实,所以《我们消灭了贵族,剩下了流氓》这样的文章才有了流传的民意基础。因为对中国新贵阶层在承担社会义务方面的不满,老百姓们才会对这样漏洞百出的文章产生部分共鸣。

但,事实真的是这样吗?

中国没有“贵族”,只有“君子”

当下人们谈论贵族精神时,总不忘加上一句:中国没有贵族,至少从秦汉以来没有贵族,只有官僚、流氓、暴民。或者津津乐道于贵族与暴发户的分野,强调中国起码要三代以上才能出现贵族。何谓贵族?何为流氓?这种把人分为三六九等、千奇百怪的说法本身就有问题。

其实,中国一直存在贵族及具有贵族精神的人,那就是君子。中国人也不以贵族和流氓来作为划分道德两端群体的标准,而习惯地称之为君子和小人。

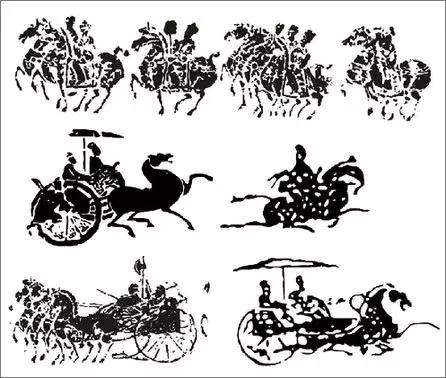

君子群体的形成可以划分为两大阶段。第一阶段是夏商周三代,尤其是周代,君子更多是建立在等级制度上的,与欧洲的贵族相当。其实,周代与欧洲10到15世纪之间的治理模式是相同的,即封建。分散的、大大小小的共同体的首领是贵族,也即君子。周代君子的做派与欧洲贵族没有两样。比如,他们都是武士,都崇尚荣誉,《左传》、《国语》生动地记载了周代君子的生活形态。

孔子的时代,封建制解体,社会趋向平民化,原来的君子群体也败坏了,社会陷入混乱之中。孔子的最大贡献就是在平民化社会中重建君子群体。孔门弟子绝大多数是平民,孔子希望通过学习,将平民群体培养成为君子。《论语》就是君子养成教材,而孔子创立的儒学,从根本上说就是君子养成之学。孔子所缔造的这个新兴君子群体不再是等级制意义上的,而是德行意义上的。原来的君子出身高贵,现在的君子则是平民中的卓越者。这就是孔子以后2000年君子之基本形态。宋明以来,这种君子精神继续下移,形成明清时代基层社会的“绅士”。晚清,君子精神伴随着现代工商业发展,又生发出“绅商”。

在西方,十六七世纪以来同样经历了贵族精神下移的过程:随着封建制解体,等级制意义上的贵族群体逐渐消失,贵族的一些优越品质被平民习得,英国“绅士”就是这类具有贵族精神的平民,也即平民中之卓越者。在美国,社会治理的主体也是绅士。

纵观历史,深入研究,我们会发现中国的君子之道与西方的贵族精神并无根本差异。那篇流传的网文中曾引用储安平《英国采风录》中对英国贵族和贵族社会的观察:“凡是一个真正的贵族绅士,他们都看不起金钱……英国人以为一个真正的贵族绅士是一个真正高贵的人,正直、不偏私、不畏难,甚至能为了他人而牺牲自己,他不仅仅是一个有荣誉的,而且是一个有良知的人。”此处的看不起金钱,难道不是孔子所说的“君子喻于义”?正直、不偏私、不畏难等等,孔子也多有论述,孔子也反复强调君子当见“义”勇为。

维杰的网文又说,真正的贵族精神应有三根支柱:一是用文化的教养抵御物欲主义的诱惑;二是社会的担当,扶助弱势群体,担当起社区与国家的责任;三是自由的灵魂,有独立的意志,在权力与金钱面前敢于说不,而且具有知性与道德的自主性,能够超越时尚与潮流,不为政治强权与多数人的意见所奴役。

第一点让我想起孔子对卫灵公的感叹:“吾未见好德如好色者也”,孔子早就提出儒学的理论也就是反省自己、战胜自己的理论,凡此种种,孔子再三教诲其弟子。“吾日三省吾身”说的正是用文化的力量对抗物欲的侵蚀,所谓“三天不读书便觉得面目可憎”就是这个道理。第二点也就是《大学》里所说的修身、齐家、治国、平天下。第三点正是孟子所说的“贫贱不能移、富贵不能淫、威武不能屈”。

孔子以后,君子层出不穷。维杰的网文批评中国人缺乏贵族精神,但是所举的例子有明显漏洞。网文提及屈原、陶渊明、曾国藩,然后借《西游记》、《水浒传》、《三国演义》、《红楼梦》等所谓四大名著讨论中国人的贵族精神。除曾国藩外,这样的讨论完全不得要领。作者忽略了秦汉以来社会治理之主体与文明之支柱:儒家养成之士君子群体。这个群体十分庞大,每代都有杰出者,如《史记·儒林列传》所记秦汉之际汉反抗专制的儒生,汉晋时代持家极严、面对皇权也保持尊严的士族;宋代社会之自由气氛,也是由儒家士人创造和维系的。到现代,儒家精神同样养成一批批仁人志士,前赴后继从事于民主进步事业,并推动中国社会之现代转型。

中国有一个源远流长的君子传统,在经历了短暂的中断后,上世纪80年代以来,君子传统又开始复苏。90年代以来,君子群体重建过程加快。这些新兴君子包括关心公共事务的企业家、知识分子、社会活动人士等。正是这个群体创造和维持了市场秩序、社会之自我治理与民间文化的空前繁荣。如果人们期望中国社会进一步转型,那么君子群体的重建就是前提。没有一个分布在社会各层面、各角落的君子群体,就没有社会自我治理,不可能有平稳的制度转型,也不可能形成理性的政治。

道德和教化是重建“君子群体”的基础

今日中国之种种乱象,其根源就在于教化之断裂。过去大半个世纪,中国经历了一次文明断裂,完全没有一种有效的机制让国民知晓孔子所阐明的相互合作的核心规范。换言之,几代中国人生活在没有教化的环境。其结果就是,人们普遍缺乏合作倾向,沉溺于相互伤害之中。虽人人深受其害,人人皆在抱怨,却难以自拔。这是人类有史以来最大规模的“囚徒困境”。

张维迎说过,“君子/小人”作为一种等级制度,构造了走出囚徒困境的协调机制和激励机制,从而克服了囚徒困境。在儒家思想里,君子、小人是德行意义上的、因而是动态的概念。儒家提出君子概念,用今日社会科学角度给予解释,就是博弈论和制度经济学,包括“囚徒困境”、搭便车难题、集体行动的困境等。

那么,我们应该如何重塑新时代的君子精神,从而进一步建设中华民族的道德文明与和谐社会呢?

孟子说人皆有四端:恻隐之心、是非之心、羞恶之心、辞让之心。但在现实中,人与人不一样,有的人是君子,有的人是小人。孟子说,“心之官则思”,有的人思的能力较强,能够内省,把自己内在固有的“四端”扩充为可见的德行。有的人思的能力较差,不能自己扩充。而一个社会要维持正常秩序,需要每个人具有基本的规范意识、基本的合作意识,与别人合作,而不是侵害别人。怎么让那些思的能力不足的人具有这种意识?需要教化。教化不是我居高临下地教育人们要怎样怎样,而是启发人,打开人的心灵,让人发现自己的合作天性,把它扩充出来。通过教化,普通人有了最基本的规范意识、跟人合作的精神倾向。通过教化,一个社会的普通成员普遍地具有最基本的伦理、道德。

世界上有两种不容易办到的事情,一种是战胜他人,一种是战胜自己。战胜他人的人是英雄,战胜自己的人则是圣贤,而实际上战胜自己比战胜他人更加难能可贵。许多古圣先贤的伟大之处就在于他们战胜了自己。

现代文化的价值尺度中,作为个体的人不仅是一种社会存在,还是一种心理存在,一种情感的存在。人不仅在社会关系中具有独立的追求,而且在心理感情上也有独立追求。

崇尚独立精神的当代知识分子本能地抗拒教化概念,经常把教化理解为僵硬的道德说教。然而,人类最为伟大的制度企业家所创立的宗教或文教,绝不是从外部强行灌输的说教。相反,这些宗教或文教都基于对人性、对文明的深刻体认、省思,其功能都是启发,引导人们自我认知,自我提升。这些宗教或文教在两千多年来春风化雨,浸润整个文明体,扩充人们的合作意识,凝定合作之基础性规范。没有这些教化,就没有稳定的人际合作关系。

中华民族的道德建设曾经塑造了一个敦厚朴实、长治久安的农业社会,也产生了一个墨守成规、愚忠愚孝的僵化心理并且导致了民族的衰败与危亡。毋庸置疑的是,道德本身是颠扑不破的正能量,而执着于道德、极端于道德是要走向反面的。事实证明,如果把道德当作人生的全部,那么人的心灵活力就被扼杀了。

《博弈与社会》的第一句话开宗明义:“人类如何才能更好地合作?” 经济学就是由此问题而诞生的。《道德情感论》是《国富论》之前奏。亚当·斯密关心的问题正是人何以合作。他提出人天然地具有同情心(sympathy),可设想公正的旁观者(impartial spectator)。由此,分立的个体愿意并且能够合作。到了《国富论》,斯密断言,追求各自目的的人通过分工的方式实现合作,在一个动态秩序中增进各自的利益。同样,奥地利学派经济学家,从门格尔到哈耶克,都以人的协调、合作及形成秩序,作为经济学的核心议题。

现代经济学家关心的是个体的收益最大化,那确实只要有欲望与制度就够了。儒家为代表的传统道德最为关心的教化、君子、德行等等议题都是多余的,甚至是虚伪的。然而,只要经济学家关注的问题是人的合作及秩序,儒家的核心立场就是有效的。

作为观念形态的“道德”二字,只是人生的一个领域,即使是向善的教化也只是人生的一个方面。道德与教化都不是人生的全部。从科学发展观的角度来看,我们要探索大自然的运动规律;我们还要把研究自然得来的知识运用起来,发明工具、机器以推动生产力的发展,创造出更加文明的生存环境;我们要研究自己生存其间的社会,研究它在组织上、制度上、安排上还有哪些不合理的地方,还有哪些可以改进的地方。这些都是需要不懈的探索和努力才能实现。它需要人类的科学理性,需要尊重客观世界,需要观察测量、分析和实验。但这一切都离不开道德和教化的规范,也离不开每一个社会人的修身养性和自我约束。

纵向审视中华文化,可以看到两个脉络:一个是以孔孟为代表的群体观念,也就是道德观念,这个观念主张克己复礼,主张仁义礼智信,主张个人服从整体,这个观念维护了社会秩序,也因此失去了个体自由;再一个观念,是以老庄为代表,这个观念尊重了个体与自由的存在意义,高扬了个体生命的大旗,承认人的心理存在与情感存在。这样两个观念好比人体的静脉与动脉并存一样,两相兼顾才能良性发展,才能构建和谐社会。道德和教化是养成君子的过程,旨在让人理性,让人节制欲望,让人面对利益有所反思。正是这样的道德与教化,让市场秩序得以形成。经由教化而喻于义、追求正确利益的个体在他们之间的协调与合作,才能形成市场秩序、社会秩序、政治秩序。

“贵族与流氓”论可以休矣

“君子喻于义,小人喻于利”。“喻于利”的意思就是,在既定制度下追求自己收益的最大化,而不管制度本身好不好。君子则喻于义,也就意味着,生活在某一制度下,他会追问:这个制度对不对?如果对,他心安理得地追求自己的利益。如果不对,即使按照制度的逻辑行动能够获利,他也不做。这就是君子。也唯有“喻于义”的君子,才有能力推动制度变革。回顾我国过去三十多年来的发展不难看出,推动各个领域之制度变迁的人士,不论是底层草民,还是上层官员,总具有“喻于义”的君子品质。在中华传统文明严重断裂之际,中国人的行为仍然逃不出孔子这位伟大的制度企业家为中国人确立的规范与逻辑。“贵族与流氓”论调可以休矣,中国现代化的许多问题,可能需要我们更进一步地思考,需要深入地理解中国固有的道德教化和治理之道,尊重和运用中国人在过去几千年积累的智慧。”

太和智库原创文章,转载请注明出处。

—————————————————

国以人兴,政以才治。太和智库,关注时代需要。

微信公众号:taihezhiku