摘要:宗教认同与国家认同之间固有的张力,是阻碍我国宗教坚持中国化方向的一个重要因素。新时代伊斯兰教坚持中国化方向,应从三个方面着手:一是强化合法化认同构建,继续弘扬中国伊斯兰爱国爱教的优良传统,为坚持我国伊斯兰教中国化方向奠定坚实的思想基础;二是阻断抗拒性认同构建,既要消除“伊斯兰恐惧症”,又要消除伊斯兰极端化的倾向,为坚持我国伊斯兰教中国化方向创造良好的社会环境;三是引导规划性认同构建,确保伊斯兰教与国家的良性互动,开创我国伊斯兰教中国化的新境界。

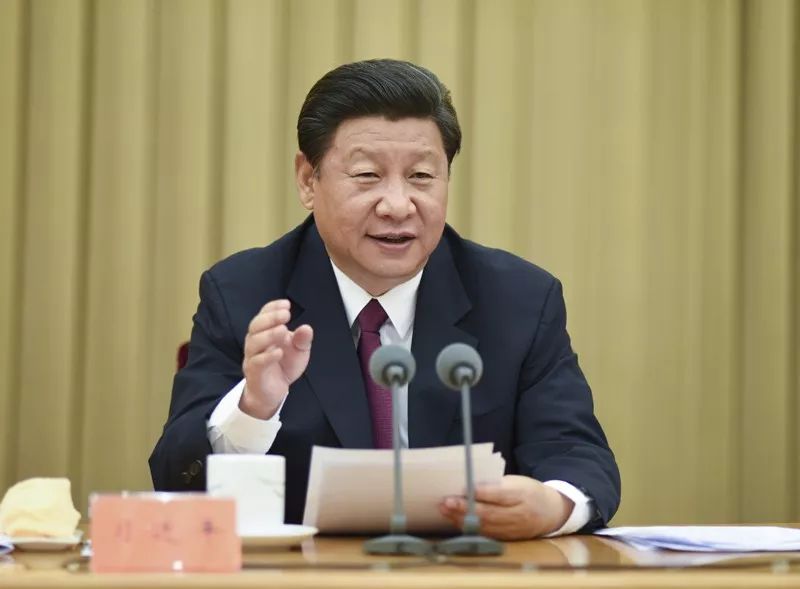

习近平主席在第六次中央西藏工作座谈会上指出:“必须全面正确贯彻党的民族政策和宗教政策,加强民族团结,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。”这为我们坚持宗教的中国化方向指明了道路。本文试图从认同理论的视角,对新时代伊斯兰教坚持中国化方向的路径进行分析。

“认同”是一个心理学概念,一般是指体认与模仿他人或团体的态度、行为,使其成为个人人格一个部分的心理历程。认同就像是一个“枢纽站”,个人在现实社会中遇到的各种矛盾和问题,都可能被“转换”成为认同这个心理因素。基于个人的认同指向自我的认知,能够消除个体在现实生活中因无法获得成功或满足时产生的挫折所带来的焦虑。在研究集体行动时,研究者引入群体认同,如宗教团体、族群或民族乃至一个国家民众的认同,是基于群体共同的利益和经验形成的心理认知。其中最重要的概念是“集体身份认同”,即在两个不同群体或亚群体之间进行抉择,必然会导致在社会上形成“我者”与“他者”的分野,社会矛盾与冲突也由此而生。

“对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同”,主要涉及国家认同、民族认同、政治认同三个方面,是集体身份认同的重要内容。坚持我国宗教的中国化方向,其中首要的问题是厘清国家认同与宗教认同的关系,摆正二者在社会实践中的先后顺序。为了论述的方便,我们将国家认同、民族认同、政治认同与宗教认同之间的相互关系,简化为国家认同与宗教认同的关系。

国家认同是指个人(群体)确认自己属于某个国家并对其心悦诚服地接受,超越了个体(群体)所属的族群,是联系同一疆域内各个族群的纽带。一个国家如果不能被其疆域内的民众所认同或认同度不高,就意味着国家没有凝聚力和向心力,是“一盘散沙”,面临着分裂或解体的危险。国家认同具有政治性、自愿性和全民性的特征。政治认同是政权合法性的情感来源和社会情感基础,中国古代所谓的“得民心者得天下”“人存政兴,人亡政息”等执政经验,是对政治认同最深刻的总结。国家认同是政治认同重要的构建内容,而政治认同又是国家认同最重要的组成部分。国家认同与政治认同相比,时间上更久远、空间上更宏大,人群覆盖面更宽广。[1]

宗教是人类社会非常普遍的文化现象,是一种社会意识形态,属于上层建筑范畴。宗教与国家政权的关系是双向的:政府的宗教政策,在很大程度上决定着宗教的兴衰;而宗教对执政者的态度,在很大程度上影响执政者的合法性。一般来说,统治者都比较重视宗教的教化作用,把宗教作为一种工具,用来巩固自己的政权,民众因信仰宗教而被统治者所驯服。民众有时也会将宗教作为武器反抗统治者,宗教认同甚至可能成为消解国家认同、分裂国家的关键性因素,典型案例如印巴的分治、南斯拉夫的分裂等。从稳定性来看,宗教认同要高于国家认同、政治认同。

宗教认同与国家认同共同存在于每个社会成员的思想之中,二者的关系是辩证统一的。宗教认同是宗教信徒的精神家园,是他们安身立命的自信心之所在;国家认同是各民族美好幸福生活的源泉,是个人实现自我价值、打造完美精神世界的必由之路。从政治角度来看,宗教的复杂性和长久性对国家认同有着极大的影响力,当宗教信仰所追求的目标与国家执政者所追求的目标一致或者基本一致时,宗教认同有助于推动国家认同;反之,则会阻碍甚至消解信徒的国家认同,成为社会动乱的源头。从信仰的角度看,国家认同是世俗的信仰,而宗教认同是神圣的信仰,在实践中二者可以相互共存、并行不悖。也就是说,在同一种国家认同下,可以有不同的宗教认同;在同一个宗教认同下,可以有不同的国家认同。正是二者之间这种复杂的关系,形成了国家认同与宗教认同之间永恒的张力。阿尔蒙德对此有一个著名的论断:“在任何一个国家历史上的某一时刻,当对传统的准国家单位的忠诚与对国家的忠诚和国家的目标发生冲突时,政治共同体的问题就可能成为首要的问题,并造成重大的政治危机。”[2]在一个国家内,执政者可能允许个人宗教信仰自由,并受国家法律保护,但任何一个执政者,都不可能允许在自己境内的宗教与政府所倡导的国家认同相背离。宗教信仰不能与国家法律相抵触、相违背,任何个人、任何团体都不能借宗教信仰自由之名破坏国家的团结和统一,妨碍公共秩序,影响社会稳定。

国家认同和宗教认同之间的张力,在超越了国家和民族界限的国际性宗教,特别是一神教的基督教、伊斯兰教中显得更为突出。亨廷顿从冲突的视角对此进行了分析:“与多神教不同,它们不容易接受其他的神;它们都是用二元的、非我即彼的眼光看待世界。”[3]这在一定程度上埋下宗教认同与国家认同冲突的种子。“在整个伊斯兰世界,小集团和大信仰,即部落和伊斯兰信仰,一直是忠诚和义务的中心,而民族国家则一直不太重要。……民族国家的主权思想与安拉具有最高权力和伊斯兰信仰至上的思想不相容。”[4](曼纽尔·卡斯特曾指出:在有的伊斯兰学者的眼中,伊斯兰的历史就是一部国家永久服从于宗教的历史。“对穆斯林而言,最根本的归宿不是祖国,而是乌玛,或者说信仰者的共同体,所有的人都因为顺服于安拉而平等。”[5]当民族国家的主体民族信仰伊斯兰教时,国家认同与宗教认同的冲突不太明显;当民族国家的非主体民族信仰伊斯兰教时,在某些特殊时段,各种政治因素、社会因素与宗教因素掺杂在一起,国家认同与宗教认同的冲突可能会非常突出,甚至产生对国家认同的背离或者对抗,给社会稳定造成极大的威胁,甚至会导致社会动荡和骚乱。在国家认同面临挑战的情况下,任何政府都会把国家认同的构建和维持作为国家建设的根本任务或基础性工程,采取必要的措施提升各民族的国家认同。

宗教认同从某种意义上说是“历史意识的认同”。坚持我国宗教的中国化方向,必须认真总结历史上的经验教训。

在西方主流学者的眼中,“文明之间最引人注目的和最重要的交往是来自一个文明的人战胜、消灭或征服来自另一个文明的人。”[6]最典型的当属具有同一历史源流的伊斯兰文明与基督文明,两者的关系“经常充满风暴,彼此将对方视为外人”[7]。尽管有学者感言,伊斯兰文明和中华文明在历史源流、民族传统、宗教文化、社会结构、政治理念、生活方式上有着根本的不同,“从根本上来说这两者之间具有的共性可能还不及它们各自与西方文明之间的共性多”[8],但伊斯兰文明与中华文明之间的相遇与交往,却走出了一条同伊斯兰文明与西方文明、中华文明与西方文明完全不同的路。

不能否认,伊斯兰文明与中华文明之间曾兵戎相见,如以唐朝军队战败而收场的怛逻斯战争,既让中国的造纸术西传,也让中国人第一次在中东地区零距离地观察伊斯兰文明[9]。但伊斯兰文明并没有挟战争胜利之威或以政治优势强行进入中华文明圈,而是一如既往地以和平为主的方式和缓渗入。具体来说,主要有三种路径:

一种途径是穆斯林商贾和政府使者通过陆地和海上丝绸之路进入,将伊斯兰文明带入中国的政治和商业中心。在唐代的长安、广州、扬州等城市,就有穆斯林商人特定的居住区域——“藩坊”,唐朝政府对伊斯兰文明显示出特有的尊重与宽容,由穆斯林自己推举出来的领袖管理藩坊内的穆斯林内部事务。在宋代甚至“开枝散叶”,有的穆斯林已经世居中国,成为“土生藩客”。

另一种途径是蒙古统治者让大批具有伊斯兰文明背景的管理者进入中国境内,全方位参与国家的管理,将伊斯兰文明融入其中。在中国元代,“回回遍天下”是一个不争的事实,尽管信仰伊斯兰教的人(色目人)涌入中国并参与政府的核心运作与战争有关,但这不是伊斯兰文明与中华文明之间的战争,双方都是受蒙古人摆布的战败者。伊斯兰教作为一种宗教,在元代已经被国人所认识并得到了社会承认。

还有一种途径是通过向统治者和民众传教,当统治者成为伊斯兰信徒后,强迫其臣民改信伊斯兰教。这种方式主要发生在中华文明圈的边缘地区新疆,尽管也伴随着暴力事件的发生,有的甚至还非常残酷,但主要在中国边缘地带部族内部发生。统治者的根本目的是借助宗教之名巩固自己的统治地位。

从一般意义上来说,伊斯兰教中国化的进程,必然会受到两股力量的作用:一股是伊斯兰文化之力,这是伊斯兰教的根;另一股是中华文化之力,这是滋养中国伊斯兰的土地。当伊斯兰教进入中国,在中国境内与中华文化相比,明显处于劣势。客观地说,大部分人在主动融入中华文明的同时,保持住了与汉族人完全不同的宗教信仰,走出了一条自觉坚持中国化方向的道路:在政治上自觉认同,意识到“依国主才能立法事”;在文化上自觉融合,认识到伊斯兰文化与中华文化“圣不同时而道同”,先贤们进行汉文译著和“以儒诠经”(运用儒家文化诠释伊斯兰教经典)活动,构建中国伊斯兰教独特的思想体系;在社会上自觉适应,从清真寺的建筑风格、组织管理制度到传承伊斯兰文明的经堂教育,穆斯林个人的姓名、使用的语言文字、婚丧嫁娶的风俗习惯等,全方位融入中国社会,形成了具有鲜明特色的中国伊斯兰教,比较完美地构建了属于本民族的民族认同和文化归属,解决了“我是谁?”“我们是谁?”的身份认同问题。中国历代统治者从来就不允许神权超过皇权、宗教统治超过官僚统治、天上的王国超越世俗王国。中国穆斯林先贤运用智慧,妥善地解决了国家认同与宗教认同的关系问题:双重语言、双重忠诚。在日常生活中使用汉语,在学习经文时使用伊斯兰的传统语言,并将阿拉伯——波斯伊斯兰文化与中国传统文化熔为一炉,在政治理念上形成了忠主与忠君的“二元忠诚”思想,明确了二者的地位和先后顺序:“忠于真主,更忠于君父,方为正道。”[10]可以说,中国穆斯林先贤将国家认同与宗教认同二者兼容互嵌,互相支撑,互相发展。这与今天中国政府所倡导的“引导各宗教在政治上自觉认同、在文化上自觉融合、在社会上自觉适应中国特色社会主义”[11]有异曲同工之妙,为今天坚持我国宗教中国化方向提供了一个可供参考的范例。

不能否认,伊斯兰教中国化并不是一帆风顺的。面对现代化、全球化、风险化的时代趋势,“我国伊斯兰教领域也出现一些不容忽视的问题。例如,一些清真寺的建筑风格盲目效仿外国模式,一些领域出现‘清真’概念泛化、宗教干预社会世俗生活现象,一些人‘重教规轻国法’‘只知是教徒,不知是公民’,个别人在思想上和行动上表现出极端化倾向,等等。”[12]也正因为如此,中国伊斯兰教必须发扬优良传统,旗帜鲜明地坚持中国化方向。

曼纽尔·卡斯特对集体身份认同构建的路径进行了归纳,认为主要有三种:合法化认同、抗拒性认同、规划性认同。“在建构社会时,每一种认同建构的过程都会导致一种独特的结果。”[13]坚持我国伊斯兰教中国化方向,增强穆斯林的国家认同,应从三个方面着手:

一是强化合法化认同构建,继续弘扬中国伊斯兰爱国爱教的优良传统,为坚持我国伊斯兰教中国化方向奠定坚实的思想基础。“合法性认同,由社会的支配性制度所引入,以扩展和合理化它们对社会行动者的支配。”[14]教育是合法化认同构建的核心内容。对于一个现代国家的政府来说,国家不仅是“想象的共同体”,更是合理、合法化的真实存在。政府必然会利用自己所掌握的教育资源,运用民族主义与爱国主义的意识形态的力量,对所属公民进行国家的认同教育:认同国家的政治制度、文化价值理念、民族文化传统等,培养公民对国家的责任意识、担当意识和奉献精神,这也是现代教育的重要目的之一。也正因为如此,世界各国都高度重视国家认同教育,特别是注重对历史的教育,牢牢掌握着话语主动权。[15]在合法化认同构建的过程中,宗教界不可或缺,应进一步增强主动性,发挥积极作用。目前,中国伊斯兰教协会正在开展的“四进”清真寺活动,是推进我国伊斯兰教中国化的具体举措,也是合法化认同构建的一个重要举措,必将激励全国伊斯兰教界和穆斯林群众自觉坚持伊斯兰教中国化方向。

二是阻断抗拒性认同构建,既要消除“伊斯兰恐惧症”,又要消除伊斯兰极端化的倾向,为坚持我国伊斯兰教中国化方向创造良好的社会环境。“抗拒性认同由那些其地位和环境被支配性逻辑所贬低或诬蔑的行动者所拥有。这些行动者筑起了抵抗的战壕,并在不同于或者相反于既有社会体制的那些原则基础上生存下来。”[16]尽管我国的宪法和法律明确规定,中国公民一律平等,但我们不能回避这样一个现实:对少数民族,包括对信仰伊斯兰教的少数民族的歧视在一些地方依然存在。穆斯林与非穆斯林之间,因宗教的隔阂很容易产生误解与分歧,有时甚至产生严重的暴力冲突。这为抗拒性认同构建提供了丰富的素材。“当他者对自我拒绝予以相应的承认即不承认或蔑视时,则不仅可能伤害行为体的积极自我认同,从而产生羞辱、耻辱、怨恨等消极情绪,而且可能激发行为体为消除蔑视体验、维护自身身份认同而进行斗争。”[17]激进民族主义、极端宗教思想等政治意识的构建也由此而生。比如网络上曾有一篇《他们主导叙事》的文章说:“就如我们会拒绝‘恐怖主义’标签一样,我们同样拒绝‘宗教极端主义’‘清真泛化’‘阿化’‘沙化’等从‘恐怖主义’派生的新名词。”从认同构建角度来分析,作者在“我们”与“他们”之间,划上了一道鸿沟,这是抗拒性认同构建的典型。要阻断抗拒性认同构建,应从两方面入手:

一方面,应消除“伊斯兰恐惧症”。客观地说,“伊斯兰恐惧症”是西方的一种社会病,在国际恐怖主义浪潮推波助澜下,这股“伊斯兰恐惧症”四处蔓延,中国也难以独善其身。从天涯、猫扑、凤凰等论坛到个人的微博,指责伊斯兰教和穆斯林的极端言论时有出现。一旦患上“伊斯兰恐惧症”,形成思维定势时,人们所见到的将是一个不宽容的扭曲的世界。[18]

加强穆斯林与非穆斯林之间的沟通、交流,是破解“伊斯兰恐惧症”的根本途径。交流本身是相互的,双方都要有相互认同与接纳的意愿与胸襟。从目前的现状来看,对非穆斯林的教育,是我们忽略的一个重大问题。在2018年4月太和智库组织的中德人文交流研讨会中,德国慕尼黑工业大学常务副校长孟立秋女士就伊斯兰教问题进行了比较深入的阐述。她说,德国政府和民间机构对到德国的穆斯林难民投入很大,其中经费很大的一部分并不是给难民使用,而是对德国非穆斯林进行教育,让他们对穆斯林应具有包容之心,消除“伊斯兰恐惧症”。她讲了这样两个故事:一个故事发生在2016年,柏林遭遇货车冲入圣诞集市的恐怖袭击,民众心理上非常恐惧。这个时候,许多媒体第一时间自发地通过广告等形式传递力量,鼓励在最黑暗的时候焕发善心,不能以恨制恨。在信息化的时代,媒体的良心和包容度就代表社会的整体状况。另一个故事则更加震撼,一个德国女大学生被17岁的难民杀死后,她的父亲在葬礼讣告中说:“今天的葬礼请不要带花,而是捐些钱给难民,他杀死我女儿就是因为没有受到好的教育。”这位伟大父亲的态度给整个社会带来非常强大的影响和感化力量。

另一方面,应消除伊斯兰极端化的倾向。有效开展去极端化行动,是当前反恐工作的一项基础性工作。坚持我国宗教的中国化方向,也必须“主动抵御境外利用宗教进行渗透、坚决遏制境外宗教极端思想影响”[19]。去极端化是一项系统工程,必须有顶层设计,同时也要从细微之处入手,一步一步扎实推进。宗教界特别是伊斯兰教界应责无旁贷地站在去极端化的第一线,运用伊斯兰教教义批驳宗教极端主义。中国政府也有比较成功的实践。有学者曾指出,宗教极端势力在新疆所采取的一个成功策略就是微观渗透,从细小方面逐渐改变人们的思想,如果对这种小问题不重视,导致其坐大成势,再去管理就会很困难。为此,去极端化应抓早抓小,从细微之处入手,消除极端化的影响。

三是引导规划性认同构建,确保伊斯兰教与国家的良性互动,开辟伊斯兰教中国化的新境界。规划性认同是指“构建一种新的、重新界定其社会地位并因此寻求全面社会转型的认同。”[20]规划性认同构建不仅要将旧有历史、传统文化和风俗习惯延续,而且要创造新的理念、新的文化、新的历史。从历史上看,中国伊斯兰教曾出现过两次较大的规划性认同构建:一次是明清时期的经堂教育制度、汉文译著和“以儒诠经”活动,将伊斯兰文化与中华文化熔为一炉,构建了独特的中国伊斯兰理论体系,成功实现了伊斯兰文化与儒家文化的调适;另一次是清末至民国时期的穆斯林新文化运动,打出了“保国即是保教,爱国即是爱身”的旗帜,以开放的心态学习和吸收西方现代科技文化,改良宗教、发展教育、救国图存,使伊斯兰文化与中华文化和谐发展。

当前,中国特色社会主义进入新时代,为伊斯兰教的发展提供了新机遇。伊斯兰在新时代的规划性认同的构建,需要构建者具备深厚的伊斯兰文化、中华文化和国际先进文化的底蕴,具备敏锐的政治洞察力、深邃的文化反思力、与时俱进的文化创新力,在与当前世界各种先进文化的相遇中,在与他国穆斯林文化比较的视野中,重新体味、深化和构建属于中国穆斯林的宗教认同和国家认同,开辟中国伊斯兰教中国化的新境界。我相信中国穆斯林的大公大德们能够承担起这个重任,引导中国穆斯林民众强化国家观念,增强公民意识,提升整体文化素质,创造具有中国特色的辉煌的伊斯兰文化,为中华文化宝库增添新的活力。

注释:

太和智库原创文章,转载请注明出处。

—————————————————

国以人兴,政以才治。太和智库,关注时代需要。

微信公众号:taihezhiku