导语:10月19日至21日,第五届全国伊斯兰教学术研讨会在北京外国语大学召开。会议由中国社会科学院世界宗教研究所、中国宗教学会、中国宗教学会伊斯兰教专业委员会和北京外国语大学阿拉伯学院共同举办。本届研讨会聚焦“中华文明、伊斯兰文明与亚洲文明对话”主题,围绕亚洲文明对话的理论与实践、中华文明与伊斯兰文明的交流互鉴、伊斯兰教中国化、当代文明对话与反对文明冲突等议题展开深入讨论,旨在发扬中华文明与伊斯兰文明“儒伊会通”优良传统,发掘交流互鉴途径,凝聚共识,构建亚洲文明的未来,共同谱写亚洲文明发展的新史诗。

太和智库高级研究员陈良咨出席研讨会并发表演讲。现将陈良咨先生的演讲全文整理发布,以飨读者。

2019年4月29日,美国国务院政策规划事务主任基伦·斯金纳将美中关系公开界定为“文明较量”,并声称“中国是美国全球意识形态竞争者,这是我们首次与拥有强大国力的非白色人种对手进行的战斗”。美正在制定基于“文明冲突”的对华关系框架,世界舆论为之哗然。从学术研究的角度来看,“文明冲突”是否存在?形塑世界未来格局的主导因素是什么?世界文明将会展现怎样的图景?中华文明是否会与伊斯兰文明联手对抗西方文明?这是我们应思考的重要问题。

文明是人类智慧的结晶。在人类的历史上,不同的国家、民族都在特定的时空条件下创造了辉煌灿烂的文明。当不同的文明相遇时,受文明的历史渊源以及现实中的政治、经济、社会、科技等因素的影响,会呈现出不同的交流模式,并对现实社会的各个方面产生重大而深刻的影响,同时,又会反过来对文明本身产生深刻而长远的影响。

当美国学者亨廷顿提出“以意识形态冲突主导的冷战结束之后,文明冲突将是未来冲突的主导模式”时,遭到了许多学者和政界人士的强烈反对。有一种观点认为,在现实世界文明冲突是不存在的,这种观点在某种程度上为社会和学术界主流群体所认可。著名的诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森曾将“文明冲突论”斥为新种族主义。2019年5月15日,希腊总统帕夫洛普洛斯在亚洲文明对话大会上发表演讲,认为“当前,国际上有些人鼓噪所谓‘文明冲突论’,这是十分错误的。事实上,真正的文明之间不应也不会发生冲突对抗。”这个观点也为我国的许多学者所认同,如有的学者明确指出,文明和文明是不会冲突的,文明与野蛮才会冲突,文明与文明之间相合的可能性远大于相争的可能性。中国人历来爱好和平。过去,中华文明没有和任何文明产生“文明冲突”,现在、未来也不会与其他文明产生“文明冲突”。[1]

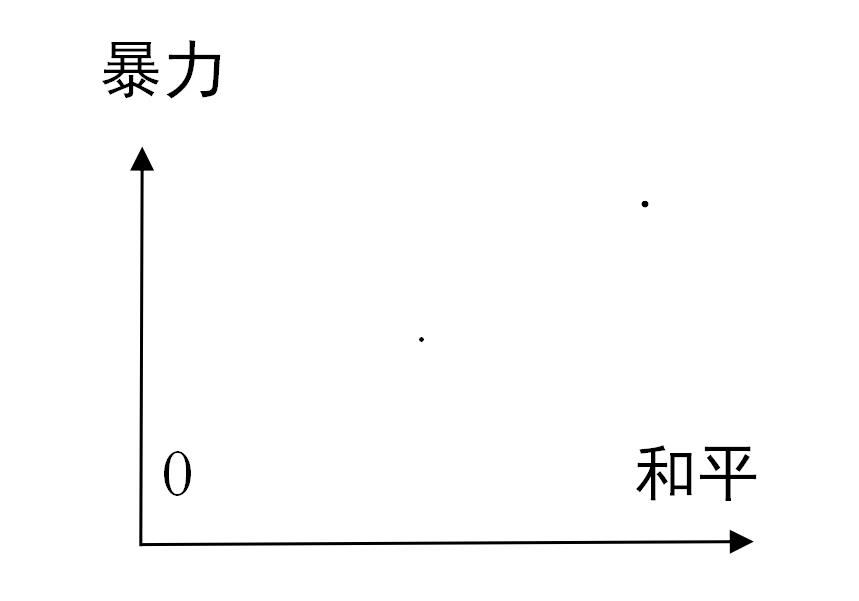

但情感不能代替理性。良好的愿望所能够屏蔽的,只能是眼界而不是事实。当不同的文明在特定的历史空间相遇时,交往方式必然多种多样,但“大致而言,和平与暴力是两种基本交往形式。”[2]假若以直线来表示,直线的两端分别为“暴力”与“和平”,中间的数值为0,两种文明相遇前的状态处于0点。当它们相遇时,必然会偏向一边:无论是暴力的一边还是和平的一边。从目前所认可的文明之间的交往模式来看,大部分文明相遇之后,“暴力”与“和平”是同时存在的,纯粹的“和平模式”或纯粹的“暴力模式”是不存在的。用坐标轴来表示:“和平”与“暴力”分别为坐标的横轴和纵轴,其刻度代表了“和平”或“暴力”的强度,文明交往模式处于横轴与纵轴之间的区域。在文明交往的不同时段,因“和平”与“暴力”强度的不同,形成不同的交往模式。

也正因为在交往过程中暴力因素或多或少地存在,文明冲突不可避免,或者说“和平”与“暴力”伴随存在,是不同文明相遇过程中所呈现的一种阶段性的常规性形式。

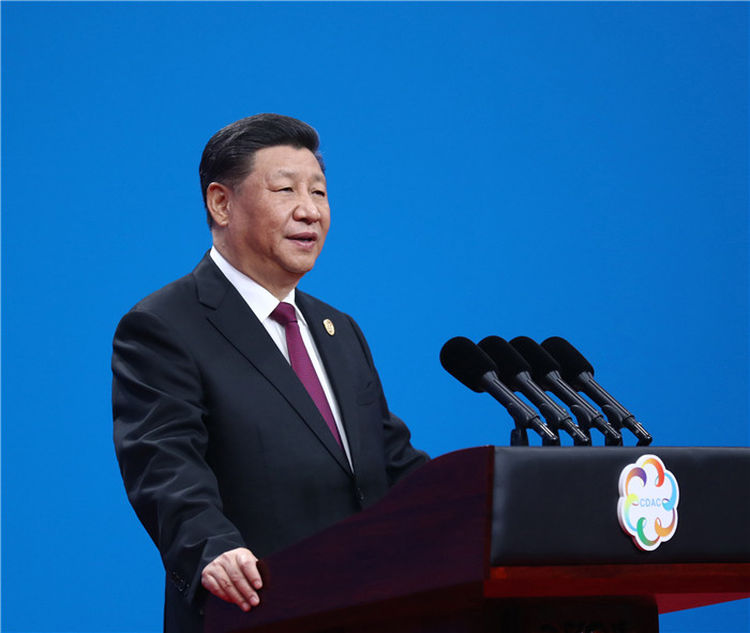

文明冲突的存在,与文明本身的特质有关。文明——无论是以地域因素为主还是以宗教因素为主划分的文明类型,都属于人为的想像世界。当人们在介绍或者推介自己所在群体创造的文明时,必然会以“我”为中心。对此,亨廷顿有十分客观、经典的描述:“每一种文明都将自己视为世界的中心,在书写自家的历史时,都仿佛在编写人类历史的核心剧本。”(Every civilization sees itself as the center of the world and writes its history as the central drama of human history.)中国也有持类似观点的学者,如有位学者这样展望未来文明的图景:引领未来天下大同的文明一定是融合创新的文明。人类文明史已证明,能担此大任的非倡导“天人合一”“以人为本”“贵和尚中”“刚健有为”的中华文明莫属。[3]应该说,秉持此种理念的人,在中国文明研究领域所占比例不小。研究中华文明,要有自豪感,中华民族要为世界文明贡献中华智慧,但如果认为中华文明明显优于其他文明,是一个可以统领世界的文明,这样做只会在不同人群的意识形态中埋下文明冲突的种子。对此,习近平总书记有深刻的阐述:“人类只有肤色语言之别,文明只有姹紫嫣红之别,但绝无高低优劣之分。认为自己的人种和文明高人一等,执意改造甚至取代其他文明,在认识上是愚蠢的,在做法上是灾难性的!”

文明冲突的存在,与不同文明之间的差异有关。由于不同文明之间形成的背景不同,包括地理因素等自然背景,人文因素如宗教背景、历史背景等,文明之间必然存在差异。而现代社会的人群习惯以文明为主导因素进行自我身份认同,即犹太者习惯用犹太教的方式界定自己和非犹太世界,基督徒习惯用基督教的方式界定自己和非基督世界,穆斯林习惯用伊斯兰教的方式界定自己和非穆斯林世界,其结果是进一步强化了不同文明之间的差异性,相互之间业已存在的鸿沟则进一步加深。差异性本身蕴含着冲突的可能,隔阂、竞争、对抗等不可避免。

亨廷顿构建自己的理论体系时,出发点非常明确:寻找美国未来的敌人。冷战结束的方式超出了西方所有人的预料,以美国为首的西方盟国曾面临的强大敌人在瞬间消失,结盟的理由也随之消失,他们迫切需要寻找一个新的敌人,来凝聚盟友的共识。从美国历史上看,有一个现实的或想像的强大敌人存在,是确保美国保持强大的一个良方。这与中国古人柳宗元所阐述的《敌戒》有异曲同工之妙:“秦有六国,兢兢以强;六国既除,訑訑乃亡。”亨廷顿大胆预言,在21世纪儒家文明会同伊斯兰文明结合起来,同基督教文明相对抗。也正因为如此,当今天的美国政府将中国列为主要竞争对手时,美国的许多政客依据亨廷顿的理论,一定会推导出一个明确的答案:形塑未来世界格局的主导因素是文明冲突。

然而,当我们认真考察历史上大变局时代形塑世界格局的因素时,会发现文明冲突尽管在特定的历史时期是非常重要的一个因素,却不是主导性因素。

持续近200年的“十字军东征”,将基督教与伊斯兰教的冲突推演到历史的极致,这是形塑欧洲和中东地区格局的重大事件。从某种意义上说,这是典型的文明冲突。然而,当学者们抛开情感因素,分析“十字军东征”的原因时,发现对政治权力和经济利益的追逐,是导致“十字军东征”的主因,而宗教因素仅仅是为了实现政治利益和经济利益便利的动员工具。如不少学者认为,1095年第一次东征的早期,十字军沿着莱茵河一路杀害掠夺犹太人,就是基于这样的动机。当然,他们也有自圆其说的理由:犹太人的钱可以用来资助十字军收复耶路撒冷。用现代人的话语来解释,可以理解为:只要政治正确,采取什么样的手段都正确,也都不为过。这是当今国际社会上一直存在着并为少数利益集团利用的一个荒诞的逻辑。

欧洲的文艺复兴和科技引领的工业革命,是主导近代以来欧洲和世界格局变迁的关键性因素。从冲突的角度来看,惨绝人寰的两次世界大战,尽管其中也掺杂着文化冲突的因素,如第二次世界大战对犹太人的迫害,但主基调却是西方文明所造就的国家之间的大屠杀。两次世界大战主导性的诱因是在掠夺世界资源过程中的分配不公,是一种“狗咬狗”式的冲突。冷战是资本主义意识形态与社会主义意识形态之间的战斗,与东西方不同文明之间的冲突无关。这两种意识形态都是由西方主流文化所孵化出来的,在政治因素的作用下形成了严重的对立和冲突。

从上面的分析中我们可以清晰地看到,历史上文明内部的冲突远比文明之间的冲突惨烈,对世界格局形塑的作用也更大。文明之间的冲突在形塑世界格局中的有限作用,在很大程度上只是辅助性因素,多数时候是一个标签,是一种身份认同的便利工具。一些政治势力(国王、宗教首领、政党、政治集团等)借此动员和整合社会力量,达到自己的政治目的。不能否认,有的文明之间的冲突,曾十分惨烈,在形塑世界格局中也发挥了重要作用。但文明之间冲突的强度和烈度,是由政治利益与经济利益因素所决定的。特别是占主导地位的文明主体即国家、社会等,是趋向于零和博弈还是非零和博弈,是否进行沟通、交流与交融,决定了冲突的强度和烈度。

为此,我们可以得出这样的结论:文明冲突是世界发展进程中难以避免的,否认文明冲突及其作用,无异于掩耳盗铃。同时,我们又不能无限放大其在形塑世界政治格局中的作用。将其作为一个主导性的理论框架来解释当今处于百年未有之大变局的时代,无异于缘木求鱼。文明冲突过去、现在和将来,都不可能成为形塑世界格局的主导性因素。

仔细阅读亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》,会发现亨廷顿也并不相信自己所建立的理论框架。他指出:“所有其他大国,英国、法国、德国、日本、美国和苏联,在经历高速工业化和经济增长的同时或在紧随其后的年代里,都进行了对外扩张、自我伸张和实行帝国主义。没有理由认为,中国在经济和军事实力增强后不会采取同样的做法。”也就是说,在亨廷顿的眼中,形塑世界的主导性因素,仍是经济、军事和政治实力,而所谓的文明冲突,只是他为美国的统治阶层整合西方各国特别是欧洲各国、煽动西方社会各阶层的力量一起来遏制甚至打击中国及西方的宿敌伊斯兰世界的一个便利工具。

习近平总书记在亚洲文明对话大会上,借用费孝通先生的“美人之美、美美与共”,深刻揭示了文明交往的本质及其发展的内在逻辑,展现了世界未来文明的新愿景,为我们研究相关问题指明了方向。

伊斯兰文明与西方文明之间,给人的刻板印象是水火不容的一对老冤家。相互之间因历史的积怨和现实的仇恨叠加在一起,形成一个解不开的死结。特别是自二战结束以来,西方世界依靠其强大的科技和军事力量,建立了世界霸权,伊斯兰世界笼罩在以基督教文明为基础的西方强权政治阴影之下,产生了强烈的抵触情绪。这也是当今恐怖主义活跃的一个重要诱因。然而,仔细梳理历史,就会发现二者之间的主基调呈现的是相互交流交融、共生发展的图景。作为西方文明核心的基督教与伊斯兰教,都有一个共同的源头——古犹太教,两者在演化进程中也相互借鉴、相互提高。在黑暗的中世纪,灿烂的伊斯兰文化是欧洲的幸运之光。穆斯林世界大规模翻译了古希腊、罗马、波斯和印度的哲学及自然科学等古典著作100多种,如托勒密的《天文大集》、亚里士多德的《逻辑学》《物理学》及其注释,以及其他巨匠的学术著作,为欧洲的复兴创造了文化条件。穆斯林在西班牙建造的大学培育了欧洲基督教徒达200余年,现代欧洲的大学也源于此。可以说,伊斯兰文明是欧洲文艺复兴的一个重要源头。也正因为如此,美籍著名东方学专家希提在他的巨著《阿拉伯通史》中有十分中肯的评价:“在8世纪中叶到13世纪初这一时期,说阿拉伯语的人民是全世界文化和文明火炬的主要举起者。古代科学和哲学的重新发现、修订增补、承先启后,这些工作都要归功于他们,有了他们的努力,西欧的文艺复兴才有可能。”

伊斯兰文明与中华文明之间的交往交流,也源远流长。“回教之传入中国,始于唐而盛于元”。唐朝时期在中亚发生的怛罗斯战争,是中华文明与伊斯兰文明之间第一次正面碰撞,但其对文明发展的促进作用大于其负面影响:让中国的造纸术西传,也让中国人第一次零距离地观察伊斯兰文明[4]。作为胜利一方的伊斯兰文明并没有挟战争胜利之威或以政治的优势强行进入中华文明圈。之所以出现这种状况,地理和科技因素是一个重要方面——因相互之间距离遥远,在冷兵器时代,双方的政治和军事力量都难以征服对方。

随着蒙古军队的西征和蒙古入主中原,畅通了中国与中亚、西亚乃至欧洲的联系,大量穆斯林来到中原地区。元朝也借助穆斯林的帮助,统御汉人和南人,促进了伊斯兰教在中国的落地生根。从元朝到明朝,生活在中国腹地的穆斯林完成了自身的中国化进程:许多人娶汉女为妻,或同其他民族通婚;说汉话习汉文,汉语成为日常生活中的通用语言。在中国,穆斯林的中国化进程开启了伊斯兰教的中国化进程。具有鲜明特色的中国伊斯兰教,在中华文明与伊斯兰文明之间架起一座坚实的桥梁。

中华文明与西方文明之间相遇的历程,同中华文明与伊斯兰文明之间的关系相比,则要复杂得多,相关研究文献也多如牛毛。其中,对当今中国社会具有决定性影响的标志性事件,则是以暴力的方式出现——鸦片战争。回顾鸦片战争到今天的历史,可以梳理出一条十分清晰的主线:从鸦片战争以来,中华文明一直处在学习西方文明的进程之中。尽管中间有许多波折,出现了义和团等极端反西方文化的运动,但整体方向从未改变过。到今天,这个趋势仍在延续,而且深入到社会的各个方面:在政治领域,作为西方社会科学集大成者的马克思主义,成为中国社会的指导思想;在经济领域,西方经济学成为显学;在文化领域,西方的流行音乐在中国也有许多拥趸;至于自然科学领域,则更是如此。然而,当我们深入分析相关现象时,会发现另一条主线深刻地嵌入学习西方的进程之中:对中华文化之根的强烈维护。尽管曾经出现全盘西化的主张,但仅为前进中的一个小插曲,就像曾经有人企图复古中华文化一样,其从未占据过主导地位。特别是在社会科学领域,西方文化在引进的初始阶段就开启了中国化的进程,并取得丰硕成果:马克思主义中国化,诞生了毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想,指导着中国革命和建设。中华文明在汲取西方文明的过程中,极大地丰富、发展和提高了自己。可以说,中华文明尽管与伊斯兰文明、西方文明有碰撞、有冲突,但吸收、交流、融合是主基调;目前中华文明所呈现的形态,蕴含了伊斯兰文明、西方文明以及其他文明的许多精华。习近平总书记从理论上深刻地总结了这种现象:“交流互鉴是文明发展的本质要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短,才能保持旺盛生命活力。”

从上面的分析中,可以得出这样明确的结论:从历史上看,不同的文明相遇,冲突不可避免,但相互之间交流、吸收、融合是主基调。但中华文明会因此与伊斯兰文明联手,对抗西方文明吗?要回答这个问题,我们应继续对亨廷顿的预言进行深入分析。

在近现代历史上,中国和伊斯兰世界受到了西方列强的侵略,激起了人民的强烈反抗。亨廷顿预言未来中华文明将与伊斯兰文明结盟,成为西方文明的敌人。其推理的逻辑是:伊斯兰文明与西方文明,在历史和现实中相互视为敌人;西方文明与中华文明,处于非敌非友的模糊状态;当美国在寻找新敌人的过程中,有的政要将非敌非友的中国视为主要对手,据此可以推论出,自己的新、老两个敌人之间,有极大的可能成为朋友甚至结盟,与自己为敌。假若客观分析三大文明之间的亲疏关系,伊斯兰文明和中华文明在历史源流、民族传统、宗教文化、社会结构、政治理念、生活方式上有着根本的不同,“从根本上来说这两者之间具有的共性可能还不及它们各自与西方文明之间的共性多”[5]。

可以说,亨廷顿的预言既没有历史的依据,也没有现实的支撑,逻辑上也站不住脚,这只是他将文明冲突作为形塑未来世界格局的主导因素时的主观臆想。将世界以文明为标准划分为两大对立的阵营,这是一个十分危险的信号。从历史和社会经验来看,你若将某人视为敌人,他就可能成为你的真正敌人,这种“自我实现的预言”,也是社会心理学证明了的一个普遍性规律。也正因为如此,亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中文版序中十分清醒地说:“我所期望的是,我唤起人们对文明冲突的危险性的注意,将有助于促进整个世界上‘文明的对话’。”

在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲中,习近平总书记提出了破解此道的中国方案:“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。”这也是我们所期望世界不同文明之间将会展现出的图景。

参考文献: