导语:理论上讲,政策出台应有科学依据。但科学研究通常滞后于实践,科学共识达成不易,而决策者的考量又不仅限于科学因素。这导致科学共识与政策共识并非总是时序合拍、目标合同、行动合辙,甚至多有扭曲和背离。这种情形不但不利于问题的解决,还容易给政策制定提供怀疑论、阴谋论的温床,或者造成“病毒不可战胜论”而消极应对的局面,例如近期欧洲部分政府所谓的“群体免疫”、放任策略等,极有可能造成灾难性后果。在科学认知对新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)尚无定论的情况下,政府到底该如何决策,防止“短板效应”?太和智库研究员侯佳儒认为:对待这个问题,各国在政策制定时应积极借鉴全球气候变化、生物多样性等问题的治理经验,采纳“谨慎原则”(precautionary principle)——即面对事关群体生存危机的灾难性风险时,即使科学认知层面无法形成共识,也应采取谨慎态度,充分、合法、合理利用现有资源,积极应对问题。

近三十年来,大众传媒将气候变化塑造为人类目前面临的最大环境危机。普通公众在影院观看《未来水世界》《后天》《2012》这类电影,大都会对电影中展现的未来全球极端气候变化的真实性确信无疑。

其实,在科学界内部,对于气候变化有信有疑。即便是气候领域最基本的三个问题,科学界内部也有争议:(一)气候是否真的发生变化了?IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)是支持气候变化的官方权威机构,宗旨在于为“气候变化问题提供科学基础”,但其权威性却一直遭受质疑,有关媒体不断曝出新闻,称其发布的气候数据造假。(二)退一步讲,假如气候有变化,是否是人为因素造成的?许多专家认为,即使全球普遍升温,这也只是气候的自然变化规律,也可能是目前地球处于升温期造成的,这种升温期会周期性出现,不止一次出现在有文字记载的历史中。(三)再退一步,如果确定是人为因素导致了气候变化,那么人类采取行动就能有效改变现状吗?科学界内部对于这个问题也莫衷一是。

再加上气候变化问题性质复杂,与各国利益攸关,特别是事关各国未来的发展权益,这使得国际气候谈判成为各主要国家政治、经济、科技、环境与外交综合实力的角斗场。加之科学共识缺席,气候变化问题真相扑朔迷离,阴谋论、怀疑论总有市场。面对气候变化议题,国际社会需要采取统一的政治决策和集体行动。虽然对气候变化议题真伪存有争议,但通过数理模型推演,科学界基本认可如果全球气候升温可能造成的灾难性后果,即全球平均气温升高5度,就将导致物种大灭绝。这个基本认识促使人们重新反思科学判断与政治决策的关系,于是在《联合国气候变化框架公约》中规定了“谨慎原则”。

1992年《联合国气候变化框架公约》中的“谨慎原则”体现在第3条“原则”中的第3款:“各缔约方应当采取预防措施,预测、防止或尽量减少引起气候变化的原因并缓解其不利影响。当存在造成严重或不可逆转的损害的威胁时,不应当以科学上没有完全的确定性为理由推迟采取这类措施,同时考虑到应付气候变化的政策和措施应当讲求成本效益,确保以尽可能最低的费用获得全球效益。为此,这种政策和措施应当考虑到不同的社会经济情况,并且应当具有全面性,包括所有有关的温室气体源、汇和库及适应措施,并涵盖所有经济部门。应付气候变化的努力可由有关缔约方合作进行。”

该条文明确:虽然气候变化真实性尚无定论,但若其为真,人类将无法承受其灾难性后果,为此,应在现有条件下采取必要预防措施加以应对,不应以科学上尚无定论而拒绝或推延采取行动。概言其要有三:其一,议题在科学上尚无定论;其二,如若议题为真,其灾难性后果造成损失巨大;其三,当下各缔约方仍应有所作为,不得拒绝采取预防行动。

“谨慎原则”是《联合国气候变化框架公约》和《联合国生物多样性公约》的基石性条款。正是有了该条款,后续全球气候治理行动才能在缺乏充分科学依据的前提下逐步推进。但也正因为存在科学不确定性问题,再加上复杂的利益博弈,两部《公约》进展一直举步维艰,造成今天的困顿局面。

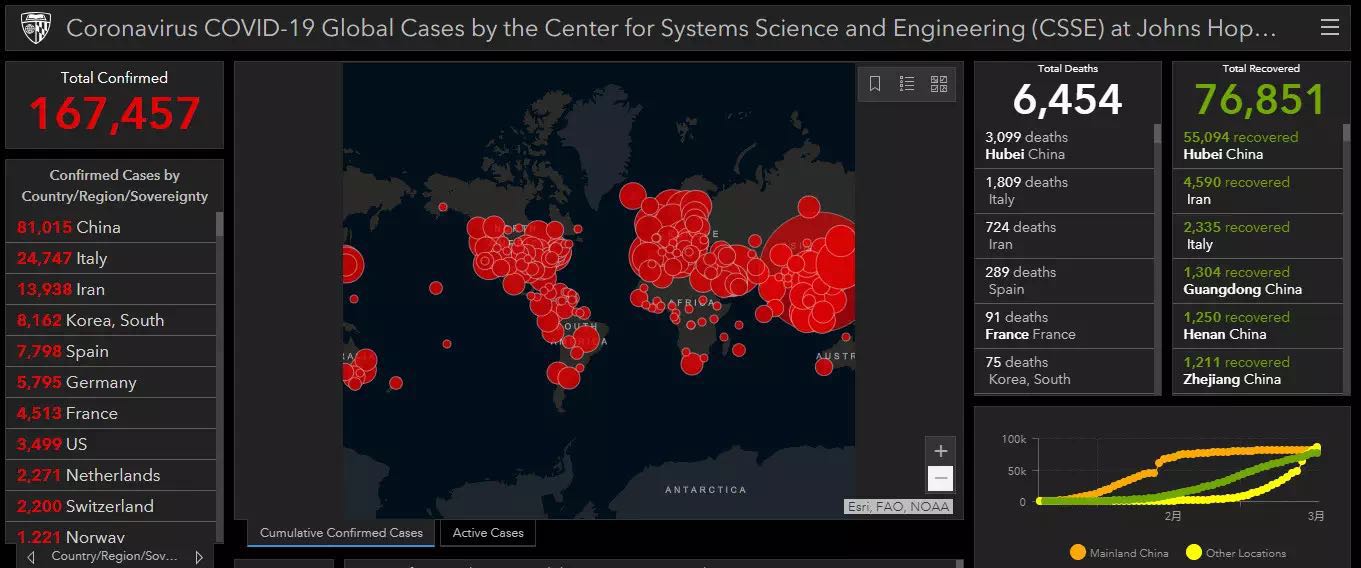

目前疫情现状完全符合“谨慎原则”的三个适用条件:(一)作为前提性问题,新型冠状病毒的起源、病毒特性、传染机理等科学问题,虽日渐明朗,但仍充满疑云,争议不断。科学家无法形成共识,为政治家的行动背书,这为各种声音、各种想象、怀疑论和阴谋论都提供了空间。(二)疫情传播可能造成的灾难性后果,目前世界各国都已逐步呈现。世界卫生组织发出警告,本次疫情可能造成全球大流行,并将其定位为全球性大流行病,预计如果管控不力,全球将有三分之一至三分之二人口感染,死亡人数惊人。(三)目前各国仍可采取防控行动,亡羊补牢,其时未晚。各国政府都不应对疫情采取放任态度,仍需依据成本效益原则,面对全球风险,各自承担“共同但有区别责任”,确保以尽可能最低的费用获得全球效益(《公约》第3条第3款)。

除了这三个条件,疫情防控比气候变化更迫切需要适用“谨慎原则”:一是,疫情传播迅速,时不我待,经验表明如果错过疫情管控黄金期,代价巨大;二是,疫情直接威胁人类生命健康,涉及人类最核心利益,必须及时控制,即便其时已晚,也不能采取鸵鸟政策听之任之,面对疫情不能存在侥幸心理;三是,科学认知仍在路上,真相遥不可知,甚至可能永无真相,但政策制定必须要解决现实问题,决策应有科学基础,但决策的考量因素却不仅限于科学问题。

为此,建议各国政府和国际社会都应积极采纳“谨慎原则”,各自承担“共同但有区别责任”,不得拒绝和推脱,全力应对疫情。以“谨慎原则”为依据,提出如下八条行动共识建议:

(一)加强科学研究。针对病毒起源、病毒特性和传播机理开展研究,不仅具有科学价值,也能为决策提供支撑。现代社会,政治家的行动如果缺乏科学依据,将失去合法性根基,政策实施效果也会大打折扣,甚至可能左右人心向背。

(二)加快推动科学共同体达成内部共识。面对疫情,在国内层面,应推进疫情信息共享,打破中医、西医划分的窠臼和不同部门、医院的信息壁垒,尽快增进共识;在国际层面,也应鼓励国际科学共同体围绕疫情与诊治开展信息共享、交流和对话。

(三)树立政策制定底线思维。各国政府都应将疫情管控作为当前工作中的要务,必须做最坏的打算并且尽最大努力。这是“谨慎原则”的核心要义,毕竟一旦疫情大流行造成灾难性后果,将无法挽回。

(四)解决科学判断与政治行动的关系。为进一步提升政治决策与行动的科学性,加强专家权威对行政权力的制约和监督,建议国家成立科学决策委员会,增强流行病学家、病毒学家在政治决策中的影响力。此外,要保护各国医护人员的战斗力,做好个人奖励及家庭成员服务保障工作,在支持其专注于病患救治的同时,切实提升其社会地位和职业荣誉感。

(五)充分、合法、合理利用现有资源制定具体措施。适用“谨慎原则”,也要考虑经济可行性、技术可能性和社会承受度。“谨慎原则”不是否认或无视决策过程中对经济、政治、社会、外交等各方面因素的考量,只是强调在当下状态,全力防控疫情形势蔓延应具有最高优先性。“充分”表明政策制定要穷其所能、尽到全力;“合法”“合理”则要求政策制定执行必须于法有据,平衡协调好法律保护的其他基本价值。

(六)健全风险预判、识别与交流机制。相比其他问题,民众配合对疫情管控至关重要。民众是疫情传播和病毒致害的主体,民众配合是疫情管控的核心环节和内容。对疫情风险的认知,不应仅限于决策层,疫情风险的信息对公众应公开透明。

(七)采取务实原则,因地制宜。即便是气候治理,《公约》第1款和第2款还确立了“共同但有区别责任”原则和考虑发展中国家的具体需要和国情。在疫情应对上,各国制定和落实相应政策,必须充分考虑实际情况,具体情况具体分析,避免政策评价一标准、政策制定一刀切、政策执行一根筋。

(八)加强国际合作。唯有在疫情应对上,人类社会才能深刻感受“人类命运共同体”的丰富内涵和意蕴;唯有在疫情防控上,人与人的合作、国家与国家的合作,需要具体落实到每一个微观的点、线而后铺成面。每一个人、每一个地方、每一个国家的疏漏,都有可能造成全盘皆输、全面崩溃。合作,对于个体、对于国家、对于世界,都不可或缺。