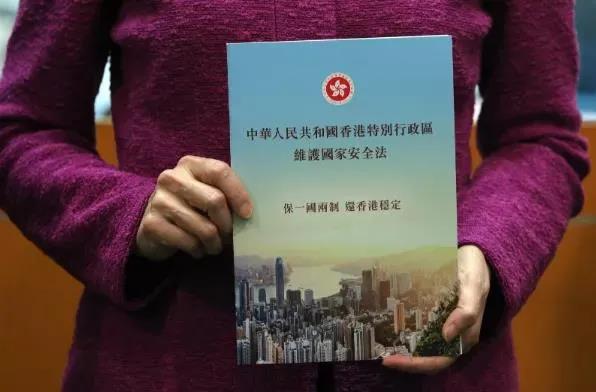

《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》(以下简称《港区国安法》)的颁布实施,是“一国两制”伟大征途上一个新的转折点。

这个新的转折点有几个要害需要辨析——首先,这是“一国两制”香港号火箭发射后的“二级推进”,而不是香港“回归落空”(什么都没有变)后的所谓“二次回归”;其二,继我国对香港恢复行使包含管治权在内的完整主权后,这次进一步巩固完善了主权,进一步落实了管治权,而不是所谓“收回主权后的收回治权”,也不是所谓“回归前是直接殖民地,回归后是间接殖民地”;其三,这是香港政治体制拨乱反正、重回《基本法》规定的行政主导体制正轨,而不是所谓“回归后是三权分立,三权都是象征性的”;其四,这是中国共产党领导下香港进一步依法实施“一国两制”方针,而不是所谓“扭转回归之后中国共产党在香港缺失合法地位的被动局面”。

所谓香港“回归落空”,需要“二次回归”的说法不妥。作为中国和世界历史上从来没有过的伟大创举,“一国两制”方针的设计实施在香港回归前后虽然遇到各种波动起伏,但大体仍在中央政府的预料之中。回归是空前的成功,犹如火箭发射的一级推进。中央政府有完备的工具箱,十足的历史耐心,奇卓的原创精神,无比的制度自信,罕见的民族凝聚力,非凡的人类同理心,独一无二的制度包容力,从而能够得心应手地处理香港回归前后的一切动荡。2014年6月10日发布的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书已经阐明了这一点,2020年《港区国安法》的颁布实施,作为香港号火箭发射后的“二级推进”,再次凸显了这一点。

所谓“一次回归收回主权,二次回归收回治权”的说法不妥。因为香港的回归是我国对香港恢复行使包含管治权在内的完整主权,其主权和管治权的根本完全在中央政府的掌控之中,在法理上,根据《宪法》和《基本法》的规定,为中央政府和香港特区政府所行使。行使过程中发生的偏差,也基本为中央政府所察觉和掌握,并以最大耐心进行提醒和调整,因而出现问题时,特区政府总是能得到中央政府及时适度的扶助,比如在适当时机由全国人大常委会根据《宪法》和《基本法》赋予的职权,行使对《基本法》的解释权,做出的解释具有最终性,最大限度降低“主权治权失控”的可能。不到万不得已,中央政府绝不干预香港特区政府的工作,总是以最高的信任和最大的爱心,希望港区的自治程度高一些,再高一些;总是以最大的耐心看待香港发生的各种动荡;总是以包容的心态和创新的精神,以学习、尊重历史首创精神的态度,看待香港发生或者可能发生的各种动荡。比如港区的国家安全问题本属中央事权,不属于香港高度自治范围,但中央在《基本法》有关国家安全的第二十三条立法要求,就已经将立法工作交给了香港特区政府。香港回归后,中央政府就一直希望、鼓励、支持、耐心等待香港依照《基本法》的规定“自行”完成二十三条立法。在长期反复的试验证明香港无力完成立法时,中央政府也没有苛责香港特区政府和特首,而是继续予以充分的信任、尊重和坚定的支持,广泛征求香港特区政府和香港各界意见,在充分协商后制定了《港区国安法》。中央政府仍然力挺香港特区政府,区别于国际通行惯例,“破天荒”地规定把大部分案件交给香港处理,中央派出的驻港国安公署只保留了为数极少的三类触犯国家安全最后底线案件的执法空间,并继续敦促香港特区政府尽早完成《基本法》规定的第二十三条立法,同时成立港区国安委,负责港区维护国家安全事务。这决不代表中央政府的所谓“软弱”,而是恰恰表现出中央政府罕有的强大,风云在握,成竹在胸,乾坤在手。而且《港区国安法》推出的时机恰到好处,不早不晚,切中时弊,合情合理,合法合时,对香港高度自治权的尊重无以复加,是港英政府所望尘莫及的。这正好说明我国中央政府主权在握,信心十足,收放自如。

所谓“回归前是直接殖民地,回归后是间接殖民地”的说法不妥。因为回归前的香港并不是英国的殖民地,而是在中华人民共和国领土上,出于我国中央政府战略设计的主动允许和政策安排,由英国人暂时占领并实施“殖民式统治”而已。回归前的香港并非国际法意义上的殖民地,撇开其他历史阶段不说,至少在1949年中华人民共和国成立后,香港已经实现“主权在我”;1971年中国恢复在联合国的合法席位后,1972年,根据当时的中国常驻联合国代表黄华在联合国所作的声明,联合国将香港和澳门从联合国殖民地名单中删除,香港又获得了联合国决议层面的国际合法性。正是1972年第27届联合国大会投票通过的决议,认可了香港澳门纯属中国主权问题,联合国和他国均无权干涉。香港和澳门回归前,中国对香港和澳门的主权并未丧失,因为通常所谓殖民地,是指因外国统治、管辖而丧失主权的国家,香港和澳门是中国领土的一部分,因此殖民地概念不适用于香港和澳门[1]。

所谓“香港是三权分立,立法、司法和行政三权又都只有象征性”的说法不妥。这种说法认为,香港回归后其实不是中国治理,也不是特区政府治理。那是谁在治理?自然是殖民者退出直接治理后的间接治理了。这是“间接殖民地”说法的依据,但这个依据是不成立的。

首先,根据《基本法》,香港特别行政区并不实行三权分立,也不是“立法主导”或“司法主导”,而是创设了中央依法直辖授权下行政长官为核心的行政主导体制,行政、立法、司法三权在行政长官为核心的行政主导下各司其职又相互协同。行政长官作为核心,是特别行政区和特别行政区政府的“双首长”,要对中央政府和特别行政区“双负责”。邓小平早就说过,“香港的制度也不能完全西化,不能照搬西方的一套。香港现在就不是实行英国的制度、美国的制度,这样也过了一个半世纪了。现在如果完全照搬,比如搞三权分立,搞英美的议会制度,并以此来判断是否民主,恐怕不适宜。”这个精神是落实在《基本法》里的,香港不搞三权分立。其实西方国家也并非都搞三权分立,美国是比较典型的三权分立,但其他许多西方国家就不是,比如英国是议会制(国会制),立法权和行政权不分开,而是高度融合。美国的三权分立虽然典型,但也越来越走向行政主导,总统的威权越来越大,有人称之为“行政主导的三权分立”。但香港却不是这样,具有中国特色,可以称为“中央依法直辖授权下行政主导的三权分工协同体制”,且“保留了香港原有政治体制中行之有效的部分”[2],比如行政长官的地位和港督的地位有一定继承性,但更有许多中国特色的创新。香港回归以来,《基本法》规定的行政主导体制没有得到全面准确的贯彻落实,行政权力的边界被“立法扩权”“司法滥权”不断侵蚀,政治泛化氛围下特区政府管治日益艰难。《港区国安法》的出台,是对行政主导体制未能全面准确贯彻落实的一次拨乱反正。该法还为立法权和司法权的扩张,划定了“一国”的红线,给立法和司法套上了“笼头”;全面赋予特首维护国家安全的职责和相应的法律权限,为行政权注入了强大的政治力量;组建了港区国安委、驻港国安公署和警务处维护国家安全部门,为行政权提供强有力的管治抓手。

其次,这三权中的任何一个都不是象征性的,一个都没落空。现在全球资本主义国家出了大问题,香港的资本主义出了点问题,不稀奇,而且比人家的资本主义问题可控得多,重返正轨容易得多,况且香港的问题有许多和某些外国资本主义势力的参与、渗透、介入、利用有着或明或暗、千丝万缕的联系,这都是预料之中的,有各种预案的。因此,出了问题并不是所谓中国的治权变成了“象征性的”,恰恰相反,出问题是必然的,预料之中的,有底线防备的,完全可控的,正是我国治权大显身手的好时候。出问题虽然是必然的,但究竟出何种问题,出多大问题,如何处理,等等,不但需要各种预案,也需要观察,需要多方协调、反复磨合。这就是实验,是学习,是创造和创新。当今世界上有很多创新,其中最大的莫过于我们的“一国两制”。邓小平1984年的一次谈话指出,“和平共处的原则用之于解决一个国家内部的某些问题,恐怕也是一个好办法。我们提出‘一个国家,两种制度’的办法来解决中国的统一问题,这也是一种和平共处。”[3]“一国两制”促进中华民族和平共处,形成中华民族命运共同体,也会促进各国和平共处,形成“一球多制”相互协调、共同繁荣的人类命运共同体。这是人类历史上创意精绝、胆略空前的世界级实验。这个实验的一大特色是:不幻想天下无事,不妄想做和事佬,不怕麻烦,但不搞冲突、不搞对抗,不怕冲突、不怕对抗,善于处理各种冲突对抗,善于利用人家挑起的各种冲突对抗把“一国两制”推向前进,得大自在。就是说,特色在于自己不冲突不对抗,才能善用人家的冲突和对抗来壮大自己,造福世界。关键是善用,不是错用,才能顺水推舟,顺风驾云,顺势完成逆潮流而动的绝世奇功。

所谓“香港回归后中国共产党在香港缺失合法地位”的说法更不妥。正是在中国共产党领导下,才有香港的回归,怎么能说回归后中国共产党反而失去了在香港的合法地位呢?应该是大大巩固了合法地位。这个合法,一是在中国共产党领导下依据《宪法》自主制定了《基本法》;二是在中国共产党领导下通过香港和内地的共同努力成功实施了《基本法》,这都是货真价实的合法地位。中央政府还在香港派驻了党政军机构:先是派驻香港中联办、外交部驻香港特派员公署、驻港部队,《港区国安法》颁布后,又派驻了新的机构即驻港国安公署。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。有中国共产党领导下的这些机构进驻,有《基本法》的制定和实施,中国共产党怎么会缺失在香港的合法地位呢?形式和实质有机统一的合法存在,远远超过某种形式的、表面上的存在。相反,假如按照某些人主张的“缺位说”,中国共产党就要在香港有所谓“公开存在”,要“公开发展”中国共产党党员和基层组织,公开参加跟其他党派组织的竞争竞选。倘若如此,中国共产党在香港的执政党合法地位,就会被降低到多党轮流执政的所谓“合法竞选地位”,也就是降低到在野党的地位,同时又“合法地抬升”其他政治势力,使他们有可能获得根据《基本法》根本不可能有的“执政党”地位,使中国共产党领导下的“一国两制”名存实亡,把堂堂正正公开领导香港事务的中国共产党,通过这种所谓的“公开存在”搞得“公开不存在”了。这才是货真价实的“缺位”,缺得到家,而且“错位”,错得离谱。

改革开放最大的活力是制度创新,在根本制度创新大平台上,才有教育、科技创新体制等各种小平台;在教育、科技体制创新小平台上,才有各高校、企业、研发机构的教育和科技创新成果。中国目前面临的以“华为困境”为代表的科技和教育创新难题的解决虽然十分紧要,但远远不如根本制度层面的继续改革开放紧要。根本制度创新最大的一项,就是“一国两制”。“一国两制”的实验于1997年在香港起步,全球供应链(产业链)从此有了全球制度层面的历史性突破。全球供应链的全新时代已经在1997年7月1日冒出第一缕曙光,一大片处女地从此开锄、下种。中国近几十年的飞速发展,内地和香港的联动居功至伟,“一国两制”方针居功至伟,“一国两市”架构居功至伟,内地和香港合力投入的制度创新居功至伟。香港的回归,一开始就讲究中国特色,这是邓小平早就讲了的,实际上也是这么做的,绝不是象征性的。什么能算中国特色呢?就是邓小平说的“香港的制度也不能完全西化”,而是中国社会主义主体通过中央政府依法主导、授权、支持、保护、引导、调控、直辖下的区域资本主义,协商民主成分多,协商民主和选举民主相结合,比单纯的资本主义制度更加开放,更加包容,更加和平。世界资本主义的历史贯穿着国际国内的战争、欺凌和屠杀,党派之间充斥否决政治,盛行零和博弈,而香港开始试验的中国式资本主义,将会超出中国范围,开辟全球资本主义发展的全新时代。香港回归后的大发展大繁荣大稳定,就是以《宪法》为根据的《基本法》的有效实施为基础的,在未来巨大的风险和挑战加持下,其发展领域和创新空间极其巨大,历史意义极为深远。相对而言,西方传统的资本主义更具分离性和裂变力,港澳新兴的中国式资本主义更具整合性和聚变力,二者各具优势,可以互补互促互鉴,让人们充满竞赛的激情、探索的乐趣和实验的好奇。放眼未来,旧世界的碎裂在加速,新世界的整合性和聚变力“比较优势”的全面崛起是一个大趋势。香港的回归适逢其时,香港号火箭的“二级推进”力道强劲,冲天横飞的空间辽阔无垠,正好和美国对我国置之死地的全面打压相衔接,使我国可以借助空前的外部压力大大降低改革开放成本,借船出海,“借题发挥”,义无反顾地投身于深入底座的系统创新创业教育和战略科技自主创新,狂飙突进“一国两制”高质量发展新时代。经过两三年的热身期,就会迎来决定性的拐点,掀起下一轮建设高潮。

新冠肺炎疫情把全球供应链(产业链)提升到国家安全的地位,更提升到人类整体安全的地位,这是一个全球公共安全事件。人类命运共同体包含着人类安全共同体,一方面是人类生命安全问题,要求共商共建共享人类卫生健康共同体;一方面是全球供应链安全问题,要求共商共建共享全球供应链共同体。每个国家都在重新思考危急情况下全球供应链断裂的问题,自给自足的需求空前增长,全球化供应链面临着全面脱钩,逆全球化供应链突然提上日程。当然这主要是大国面临的问题,小国常常无能为力,往往只能紧跟着大国采取行动,也许还面临着站队的无奈。在各种断裂和脱钩中,连世界资本主义本身也纷纷相互脱钩,不只是英国脱欧一个孤例。在这种趋势下,“一国两制”的制度安全性就十分亮眼了,其亮眼处正好是挂钩。制度挂钩,这是根本性的一种挂钩,具有巨大增量性的制度红利,名为做大做好全球制度“蛋糕”,可以充分善用逆全球化带来的机遇顺势而为,善解人意,在盛行的脱钩中加以协调,协助人家正确地脱钩,这就把人家的脱钩变成了我们的挂钩。零和博弈者会把脱钩和挂钩看作死敌,把逆全球化看作全球化的死敌。其实不一定是这样,这和博弈者自身的立场相关。太和博弈者就不会这样,而是会贴心贴肺地理解,感同身受地体认,千方百计地建议,身临其境地协助。全球化过程中一直存在所谓的“逆流”,各种保护和隔离措施一直是全球化的有机一环。问题不是“要不要保护和隔离”,而是“何种保护和隔离有利于健康,何种保护和隔离不利于健康”。比如是否有利于健康的全球经济,健康的全球贸易,健康的全球投资,健康的全球供应链,等等,因为你无论如何保护如何隔离如何脱钩,你总是离不开地球、离不开别人的,你永远是需要挂钩、需要携手、需要交流的。这就需要讨论辩论争论,更需要实践实验实战。要点是正思维,不能想歪了,不能仅仅从本国安全出发想问题,更不能搞本国第一;要从各国的根本利益出发想问题,把本国安全和人类整体安全结合起来,相互挂钩,这就是“人类优先”原则,天下为公的设计。天下为公的国家注重做全球化供应链的公共平台,积极“供应”全球化供应链公共平台这个公共产品,那就是得其大道,就会得道多助。中国应该和各国一道参与到这个全球新平台的建设中,这是当前最大的一个战略机遇。

全球供应链(产业链)当前的趋势是:部分脱旧钩,部分挂新钩。也就是“旧的全球化告退,新的全球化登台”;全球化1.0告退,全球化2.0登台;“一球一市”主导的多病全球化告退,“一球两市”主导的健康全球化登台。“一球一市”主导,就是资本主义市场主导,认为资本主义市场才是市场,社会主义市场不是市场。假如你社会主义市场答应走向资本主义市场,并逐步变成资本主义市场,那就暂时允许你跟我做生意,否则就不允许,就要和你脱钩。相反,“一球两市”主导的健康全球化,善于主动挂钩。世界上挂钩的办法很多,一种是以脱钩为挂钩。世界上脱钩的办法也多,一种是以挂钩为脱钩。以脱钩为挂钩,这个办法其实很朴实——就是充分理解你的脱钩需求,积极建议、协助你正确安全地脱钩,在此过程中恰好就和你挂起钩来。君子之交淡如水,用平常心去做就可以了。冷漠是不对的,热忱过分也是不对的,相互尊重是必须的。总之是一个“诚”字,不诚无物,至诚如神。你要脱钩?好的,我可以帮你,这就和你挂上了,新的外循环就出来了。这同时也正是我们的内需,我们的内循环。外循环是在内循环中的,内循环是在外循环中的;内需是在外需中的,外需是在内需中的。这就是太极生态,或叫太和生态,一种新的全球化生态,新的全球化供应链。这种生态我们在“一国两制”推行中已经多有实验了,并积累了一些经验,这是我们港澳回归后创造的巨大红利,奥妙就是承认差别、隔离、脱钩、自我保护、自力更生、自主创新甚至自给自足等的合理性,在此基础上和平共处,合作共赢。彼此不同,才能互通有无,这是生意的本质。距离产生美,有距离,就有了彼此欣赏的可能。隔离出生意,小隔离出小生意,大隔离出大生意。逆全球化并不是世界末日,就算是死局又其奈我何。死局是活棋之母,脱钩是挂钩之父。旧的不去新的不来,退潮为下一波涨潮积蓄能量。一切所谓的边界,既是隔离点,也是连通点,它们是同一个点,就看你怎么观察,怎么利用。这是“和而不同”,更是“不同而和”。我们的“一国两制”中就有“一国两市”,两种市场在相互隔离中相互挂钩,挂成同一个大市场,做成同一笔大生意。这种市场比单纯的资本主义市场包容力大得多,是制度全球化的大市场,因而在市场的制度层面是最全球化的,最具有创新精神的,制度红利最大的。部分脱旧钩,许多是必要的,并不是全部都糟糕;部分挂新钩,是脱旧钩的必然结果,因为形势变了,新的需求出现了,新钩的需求会激增。我们应该以国内循环为硬核积极参与构建全球新供应链,我们应该理解万岁,积极协助人家部分脱旧钩,部分挂新钩。内循环链条的建造必定是在跟外循环的互动中实现的。同样,外循环链条的建造也必定是在跟内循环的互动中实现的。我们希望,这种全球新链(外循环)将在中国奠基(内循环),中国新链(内循环)将在全球布局(外循环);大的内循环在全球,强的外循环在中国。人类各国根本利益应该是我们最大的内需,为此而设计建设的新一代全球化供应链(产业链)的运行应该是我们最大的内循环。我们需要入于链中,出于链外。让我们切记“莫著中,莫见外”。

《港区国安法》来了,这是新一代全球化供应链(产业链)的开造之举。香港是中国的香港,也是人类的香港。让我们在香港拥抱世界,在世界拥抱香港。有人说:世界资本主义的大麻烦来了,危险了;后西方后秩序后真相时代来了,不好办了。到底如何?这个我们不必争论。我们想说:我们在香港澳门搞资本主义,我们想把港澳的资本主义搞得美美的,棒棒的,搞得欣欣向荣,富有特色。我们有想法有办法,我们有信心。

注释: